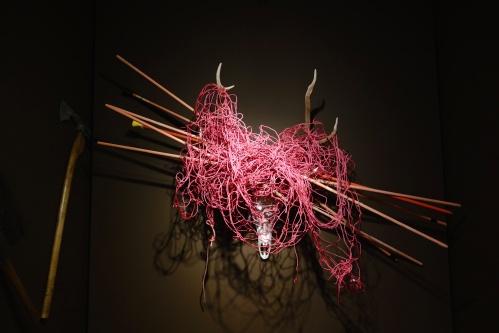

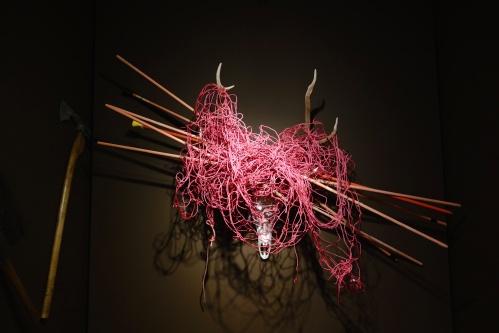

31 mars 2017, Pénitencier de Sion (Valais, Suisse). Un crâne de cerf du Valais central pris dans un enchevêtrement de filets et de piquets. C'est l'une des images qui m'a le plus frappé dans l'exposition "

Objectif terre: vivre l'Anthropocène" visitée à Sion au Musée de la Nature. Située dans la salle "Des territoires surexploités", cette pièce illustrait les manières dont le découpage du territoire est une atteinte directe à la biodiversité. Le cerf en question en a fait les frais, puisqu'il a visiblement a "terminé son existence avec des piquets et un filet emmêlés dans ses bois." nous dit le site de l'exposition. Si celle-ci est organisée au Musée de la Nature, elle ne sa cantonne pas à la dimension géologique du phénomène, ce qui serait absurde puisque son propos est justement de montrer que :

"les problèmes environnementaux contemporains qui en découlent dépassent largement la seule thématique du climat. Pour sortir de l’impasse, l’enjeu n’est pas simplement scientifique et technologique. Il est d’abord culturel et anthropologique."

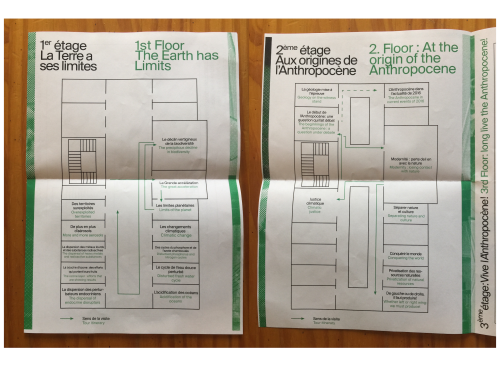

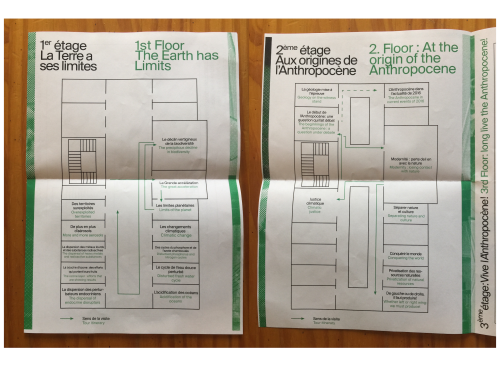

C'est d'ailleurs ce que l'organisation de l'exposition se propose de faire avec une manière d'interroger l'Anthropocène en étages qui nous font passer des constats de limites à la question des origines :

Comme il s'agit d'un ancien pénitencier alpin, l'espace est découpé en petites cellules qui chacunes abordent une sous-thématique ("Le déclin vertigineux de la biodiversité", "La Grande Accélération", etc.) avec une mise en regard de données scientifiques factuelles, et des moyens d'en présenter les indicateurs au quotidien. Dans la salle "Les changements climatiques", on trouve par exemple une description des statistiques du réchauffement, avec trois planches de la série "Agonie d'un glacier" de la photographe Laurence Piaget-Dubuis, montrant les moyens actuels pour maintenir la présence du glacier du Rhône :

De même, la geôle "La dispersion des métaux lourds" montre tout autant des éléments géologiques sous la forme de poudre que des masques de protection contre la pollution atmosphérique donnés aux enfants chinois que des disques d'enregistrement de cette même pollution dans les Alpes Suisses. C'est toute une matérialité de l'Anthropocène qui est présentée, et qui dépasse le seul caractère géologique du phénomène. Le "Musée de la Nature" ne peut se cantonner à cette dimension mais devient musée d'ethnographie contemporaine. Là encore, sur le thème des origines, et c'est l'un des points marquants de l'exposition, l'idée n'est pas d'aborder exclusivement la dimension temporelle (où situer les débuts de l'Anthropocène), mais bel et bien de revenir sur des considérations anthropologique et économiques. Pour ces dernières, sont décrites les notions de privatisation des ressources naturelles, ou le productivisme soutenu tant par les courants politiques de droite comme de gauche. Mais là où les choses deviennent plus intéressantes – malgré leur caractère finalement connues pour ceux qui s'intéresse à l'Anthropocène dans le champ des sciences sociales – c'est le propos des trois cellules "Séparer nature et culture", Modernité: perte du lien avec la nature", et "Conquérir le monde". Dans la première, j'ai pu écouter une enseignante lire à des enfants de 7 ans plusieurs citation de Descartes et de Bacon qui soulignent le "Grand Partage" entre Nature et Culture, entre les humaines dotés de raison et le reste. Ce qui m'a amené à me demander pourquoi le terme Nature n'était pas entre guillemet dans tout le reste de l'exposition...

La seconde, dite "salle modernité", on découvre divers objets de la Modernité (automates, mécanismes horlogers, tableau avec perspective, ...) qui montrent la façon dont les Occidentaux se distancient du monde "naturel" et l'assimilent à une machine maîtrisable par les sciences et les techniques. Comme le souligne le cartel:

"le monde naturel n'est plus perçu comme une totalité vivante et intelligente mais comme un ensemble d'objets pouvant être observés et analysés à distance. Dans un contexte marqué par l'affirmation des sciences, on considère qu'il n'existe aucune distinction entre les processus vitaux des êtres vivants et les phénomènes physiques observés dans les machines. La façon dont l'animal vit, agit, et se comporte est rendue intelligible grâce aux lois scientifiques et peut être maîtrisée grâce aux techniques. Les mathématiques deviennent l'outil d'interprétation du monde. Ce cadre de pensée s'est étendu à tous les domaines de la connaissance et a ouvert la voie à de formidables développement sociaux et scientifiques. Pourtant, les multiples manifestations de l'Anthropocène sont une démonstration forte que nous avons atteint les limites de ce regard sur le monde."

... avec une affirmation timide mais explicite que ces objets, en particulier les objets techniques exposés, font partie du problème.

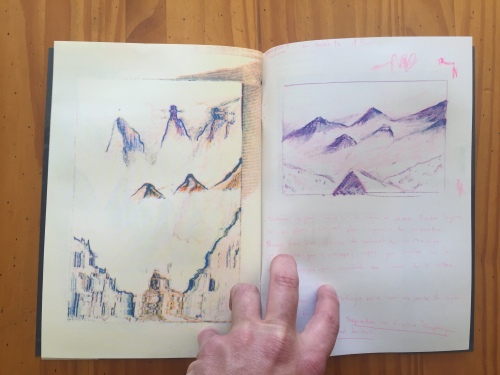

Dans la troisième ("Conquérir le monde"), et c'est intéressant pour le projet Desalpes, plusieurs objets dont certains liés à l'univers des Alpes et de la montagne (cf. les lithographies ci-dessus), témoignent de l'esprit de conquête qui découle de cette Modernité:

"L'époque moderne se caractérise par un regard nouveau des Occidentaux sur le monde. Selon eux, la nature est régie par des mouvements mécaniques maîtrisables par la science et la technique. Cette mathématisation du monde encourage à percer les secrets de l'inconnu. Par exemple, la mer n'est plus appréhendée comme un obstacle infranchissable (...) Le rapport des sociétés occidentales avec le monde naturel et avec autrui est caractérisé par la manipulation, la domination et la propriété. Au XIXème siècle, les alpinistes mènent les premières expéditions réussies sur les plus hauts sommets des Alpes, tel que le Cervin. La tentation de repousser les limites se manifeste au XXème siècle par les prémices de la conquête spatiale

L'analyse des origines de l'Anthropocène ne se limite pas à la simple critique de la société productiviste, mais inclut donc ici cette prise en compte de nos modes de pensée et de connaissance. Ce n'est pas une surprise en soi, puisque tout cela est largement débattu en sciences humaines et sociales, mais je n'étais pas certain de le retrouver dans une telle institution. Au-delà de ces considérations, la perspective qui m'a peut être manquée est celle de la dimension esthétique de l'Anthropocène, telle que décrite, entre autre, par l'historien français

Jean-Baptiste Fressoz dans son texte

L’Anthropocène et l’esthétique du sublime figurant au catalogue de l'exposition "Sublime. Les tremblements du monde" au Centre Pompidou-Metz l'an passé. Mais cela n'enlève rien au caractère très complet et pédagogique de cette exposition qui a été primée par

l'académie suisse des sciences naturelles. Un catalogue en ligne est en cours de préparation.

(Photo by Dan Holdsworth) A Future Archaeology (Musée des Beaux Arts Le Locle, 2016-2017):

(Photo by Dan Holdsworth) A Future Archaeology (Musée des Beaux Arts Le Locle, 2016-2017):  10 mai 2017, Vidy (Vaud, Suisse). Une balise de gazoduc au bord du Lac Léman. Plus d'informations sur le site de

10 mai 2017, Vidy (Vaud, Suisse). Une balise de gazoduc au bord du Lac Léman. Plus d'informations sur le site de  5 mai 2017, Annecy (Haute-Savoie, France). Un gateau de Savoie placé dans les différentes propositions de petit-déjeuner dans mon hotel. Un met savouré par mon voisin de table anglais, qui m'a affirmé apprécier sa légereté. "It's one third of eggs, one third of flour, and one third of sugar." m'a-t-il confié.

5 mai 2017, Annecy (Haute-Savoie, France). Un gateau de Savoie placé dans les différentes propositions de petit-déjeuner dans mon hotel. Un met savouré par mon voisin de table anglais, qui m'a affirmé apprécier sa légereté. "It's one third of eggs, one third of flour, and one third of sugar." m'a-t-il confié.

30 avril 2017, Col des Aravis (Haute-Savoie/Savoie, France). Les peaux de vaches (!) commercialisées au col sont placés sur des barrières métalliques qui donnent une impression saugrenue de quadrupèdes aussi rachitiques que montées sur des jambes prothétiques.

30 avril 2017, Col des Aravis (Haute-Savoie/Savoie, France). Les peaux de vaches (!) commercialisées au col sont placés sur des barrières métalliques qui donnent une impression saugrenue de quadrupèdes aussi rachitiques que montées sur des jambes prothétiques.

30 avril 2017, Chalet du Curé (Savoie, France). Le balisage des "petites randonnées" marqué par un trait jaune en général inscrit sur une roche, parfois sur un arbre ou un panneau de circulation.

30 avril 2017, Chalet du Curé (Savoie, France). Le balisage des "petites randonnées" marqué par un trait jaune en général inscrit sur une roche, parfois sur un arbre ou un panneau de circulation.

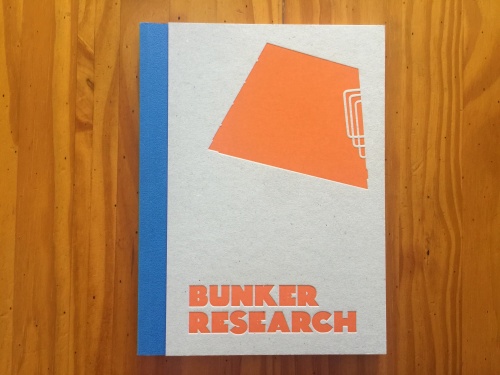

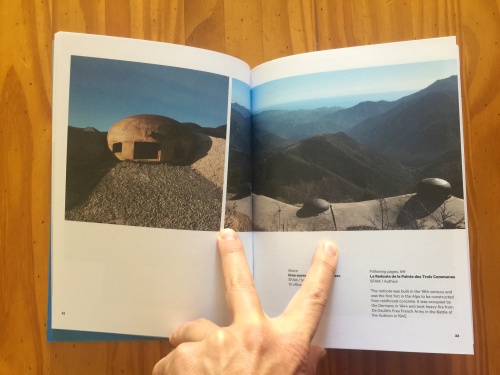

Trouvé à Lyon vendredi, cet ouvrage photographique de Max Leonard et Camille McMillan à propos des bunkers situés dans les Alpes maritimes. Pour quelqu'un comme moi, qui a grandi plusieurs décennies après la seconde guerre mondiale, la présence de casemates et autres structures de ce genre est un rappel des conflits militaires:

Trouvé à Lyon vendredi, cet ouvrage photographique de Max Leonard et Camille McMillan à propos des bunkers situés dans les Alpes maritimes. Pour quelqu'un comme moi, qui a grandi plusieurs décennies après la seconde guerre mondiale, la présence de casemates et autres structures de ce genre est un rappel des conflits militaires:

"

" 14 avril 2017, Musée d'histoire des sciences, Genève (Suisse). Dans l'une des salles dédiée au scientifique genevois Horace-Bénédicte de Saussure, on peut trouver cette réplique de son cyanomètre de 1787. Il s'agit là d'un instrument créé par cet illustre personnage, avec un vocation pour le moins éclairante, comme nous l'explique le

14 avril 2017, Musée d'histoire des sciences, Genève (Suisse). Dans l'une des salles dédiée au scientifique genevois Horace-Bénédicte de Saussure, on peut trouver cette réplique de son cyanomètre de 1787. Il s'agit là d'un instrument créé par cet illustre personnage, avec un vocation pour le moins éclairante, comme nous l'explique le

13 avril 2017, Genève (Suisse). Un tout-ménage reçu ce jour dans ma boite à lettres, alors que celle-ci indique avec un autocollant que nous ne souhaitons pas recevoir de publicité. Le prospectus, visiblement rédigé par des personnes très énervées que l'on puisse vouloir être plus respectueux de l'environnement, met en avant différents arguments fallacieux pour influencer la votation venir sur la

13 avril 2017, Genève (Suisse). Un tout-ménage reçu ce jour dans ma boite à lettres, alors que celle-ci indique avec un autocollant que nous ne souhaitons pas recevoir de publicité. Le prospectus, visiblement rédigé par des personnes très énervées que l'on puisse vouloir être plus respectueux de l'environnement, met en avant différents arguments fallacieux pour influencer la votation venir sur la  (Photo by Michel Giesbrecht) April 9, 2017, Milano (Lombardy, Italy) "murmures", by Benoît Renaudin, a project shown in

(Photo by Michel Giesbrecht) April 9, 2017, Milano (Lombardy, Italy) "murmures", by Benoît Renaudin, a project shown in  9 avril 2016, Chamonix (Haute-Savoie, France). "Au secours la pollution", un graffiti rapide qui résume une des manières d'aborder les enjeux contemporains des Alpes. Quelques centaines de mètres plus loin, c'est un "les marmottes suffoquent" que l'on peut trouver sur une borne électrique, un second enjeu manifestement fondamental et bien ressenti par les habitants de la vallée.

9 avril 2016, Chamonix (Haute-Savoie, France). "Au secours la pollution", un graffiti rapide qui résume une des manières d'aborder les enjeux contemporains des Alpes. Quelques centaines de mètres plus loin, c'est un "les marmottes suffoquent" que l'on peut trouver sur une borne électrique, un second enjeu manifestement fondamental et bien ressenti par les habitants de la vallée.

7 avril 2017, Turin (Piémont, Italie). Une vue surplombante de l'ancienne capitale des Etats de Savoie. La photographe est prise sur le parvis du Museo Nazionale della Montagna visitée ce-jour. L'absence des sommets alpins est aussi flagrante qu'étrange, celles-ci sont masquées par cet espèce de smog dont on ne sait trop s'il s'agit des brumes du matin ou bien de la pollution de la Pianura padana (Plaine du Pô).

7 avril 2017, Turin (Piémont, Italie). Une vue surplombante de l'ancienne capitale des Etats de Savoie. La photographe est prise sur le parvis du Museo Nazionale della Montagna visitée ce-jour. L'absence des sommets alpins est aussi flagrante qu'étrange, celles-ci sont masquées par cet espèce de smog dont on ne sait trop s'il s'agit des brumes du matin ou bien de la pollution de la Pianura padana (Plaine du Pô).

6 avril 2017, Turin (Piémont, Italie). Un plateau de fromage de l'alpage, que l'on m'a indiqué devoir consommer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en partant de 6 heures.

6 avril 2017, Turin (Piémont, Italie). Un plateau de fromage de l'alpage, que l'on m'a indiqué devoir consommer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en partant de 6 heures.

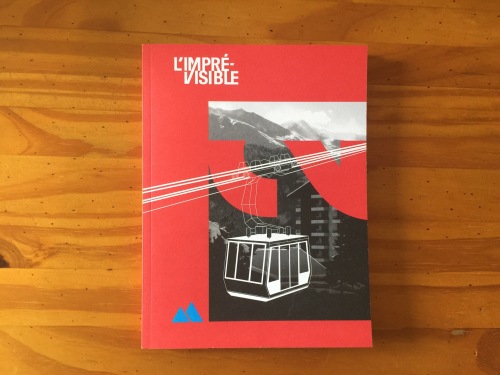

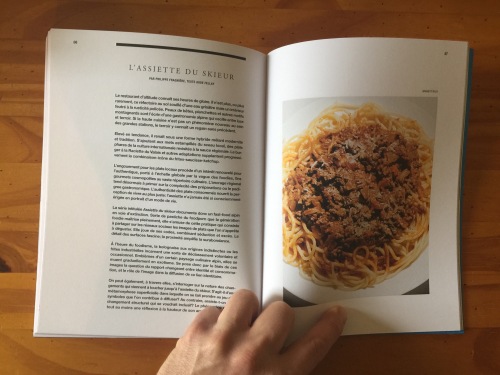

Trouvé la librairie "La Liseuse" à Sion (Valais, Suisse) vendredi dernier, le volume 2 de la revue L'imprévisible, dédié au thème des "stations de montagne". Avec divers documents sur des sujets aussi fascinants que les mobile-home des saisonniers à Argentière, les résidences secondaires fermées, le Chagall de l'Eglise de Passy, l'improbable connexion entre Crans-Montana et Kandahar, les playlists d'altitude, la Grand Motte (de stations en stations) ou encore la gastronomie des skieurs.

Trouvé la librairie "La Liseuse" à Sion (Valais, Suisse) vendredi dernier, le volume 2 de la revue L'imprévisible, dédié au thème des "stations de montagne". Avec divers documents sur des sujets aussi fascinants que les mobile-home des saisonniers à Argentière, les résidences secondaires fermées, le Chagall de l'Eglise de Passy, l'improbable connexion entre Crans-Montana et Kandahar, les playlists d'altitude, la Grand Motte (de stations en stations) ou encore la gastronomie des skieurs.

31 mars 2017, Pénitencier de Sion (Valais, Suisse). Un crâne de cerf du Valais central pris dans un enchevêtrement de filets et de piquets. C'est l'une des images qui m'a le plus frappé dans l'exposition "

31 mars 2017, Pénitencier de Sion (Valais, Suisse). Un crâne de cerf du Valais central pris dans un enchevêtrement de filets et de piquets. C'est l'une des images qui m'a le plus frappé dans l'exposition " Comme il s'agit d'un ancien pénitencier alpin, l'espace est découpé en petites cellules qui chacunes abordent une sous-thématique ("Le déclin vertigineux de la biodiversité", "La Grande Accélération", etc.) avec une mise en regard de données scientifiques factuelles, et des moyens d'en présenter les indicateurs au quotidien. Dans la salle "Les changements climatiques", on trouve par exemple une description des statistiques du réchauffement, avec trois planches de la série "Agonie d'un glacier" de la photographe Laurence Piaget-Dubuis, montrant les moyens actuels pour maintenir la présence du glacier du Rhône :

Comme il s'agit d'un ancien pénitencier alpin, l'espace est découpé en petites cellules qui chacunes abordent une sous-thématique ("Le déclin vertigineux de la biodiversité", "La Grande Accélération", etc.) avec une mise en regard de données scientifiques factuelles, et des moyens d'en présenter les indicateurs au quotidien. Dans la salle "Les changements climatiques", on trouve par exemple une description des statistiques du réchauffement, avec trois planches de la série "Agonie d'un glacier" de la photographe Laurence Piaget-Dubuis, montrant les moyens actuels pour maintenir la présence du glacier du Rhône :  De même, la geôle "La dispersion des métaux lourds" montre tout autant des éléments géologiques sous la forme de poudre que des masques de protection contre la pollution atmosphérique donnés aux enfants chinois que des disques d'enregistrement de cette même pollution dans les Alpes Suisses. C'est toute une matérialité de l'Anthropocène qui est présentée, et qui dépasse le seul caractère géologique du phénomène. Le "Musée de la Nature" ne peut se cantonner à cette dimension mais devient musée d'ethnographie contemporaine. Là encore, sur le thème des origines, et c'est l'un des points marquants de l'exposition, l'idée n'est pas d'aborder exclusivement la dimension temporelle (où situer les débuts de l'Anthropocène), mais bel et bien de revenir sur des considérations anthropologique et économiques. Pour ces dernières, sont décrites les notions de privatisation des ressources naturelles, ou le productivisme soutenu tant par les courants politiques de droite comme de gauche. Mais là où les choses deviennent plus intéressantes – malgré leur caractère finalement connues pour ceux qui s'intéresse à l'Anthropocène dans le champ des sciences sociales – c'est le propos des trois cellules "Séparer nature et culture", Modernité: perte du lien avec la nature", et "Conquérir le monde". Dans la première, j'ai pu écouter une enseignante lire à des enfants de 7 ans plusieurs citation de Descartes et de Bacon qui soulignent le "Grand Partage" entre Nature et Culture, entre les humaines dotés de raison et le reste. Ce qui m'a amené à me demander pourquoi le terme Nature n'était pas entre guillemet dans tout le reste de l'exposition...

De même, la geôle "La dispersion des métaux lourds" montre tout autant des éléments géologiques sous la forme de poudre que des masques de protection contre la pollution atmosphérique donnés aux enfants chinois que des disques d'enregistrement de cette même pollution dans les Alpes Suisses. C'est toute une matérialité de l'Anthropocène qui est présentée, et qui dépasse le seul caractère géologique du phénomène. Le "Musée de la Nature" ne peut se cantonner à cette dimension mais devient musée d'ethnographie contemporaine. Là encore, sur le thème des origines, et c'est l'un des points marquants de l'exposition, l'idée n'est pas d'aborder exclusivement la dimension temporelle (où situer les débuts de l'Anthropocène), mais bel et bien de revenir sur des considérations anthropologique et économiques. Pour ces dernières, sont décrites les notions de privatisation des ressources naturelles, ou le productivisme soutenu tant par les courants politiques de droite comme de gauche. Mais là où les choses deviennent plus intéressantes – malgré leur caractère finalement connues pour ceux qui s'intéresse à l'Anthropocène dans le champ des sciences sociales – c'est le propos des trois cellules "Séparer nature et culture", Modernité: perte du lien avec la nature", et "Conquérir le monde". Dans la première, j'ai pu écouter une enseignante lire à des enfants de 7 ans plusieurs citation de Descartes et de Bacon qui soulignent le "Grand Partage" entre Nature et Culture, entre les humaines dotés de raison et le reste. Ce qui m'a amené à me demander pourquoi le terme Nature n'était pas entre guillemet dans tout le reste de l'exposition...  La seconde, dite "salle modernité", on découvre divers objets de la Modernité (automates, mécanismes horlogers, tableau avec perspective, ...) qui montrent la façon dont les Occidentaux se distancient du monde "naturel" et l'assimilent à une machine maîtrisable par les sciences et les techniques. Comme le souligne le cartel:

La seconde, dite "salle modernité", on découvre divers objets de la Modernité (automates, mécanismes horlogers, tableau avec perspective, ...) qui montrent la façon dont les Occidentaux se distancient du monde "naturel" et l'assimilent à une machine maîtrisable par les sciences et les techniques. Comme le souligne le cartel:  Dans la troisième ("Conquérir le monde"), et c'est intéressant pour le projet Desalpes, plusieurs objets dont certains liés à l'univers des Alpes et de la montagne (cf. les lithographies ci-dessus), témoignent de l'esprit de conquête qui découle de cette Modernité:

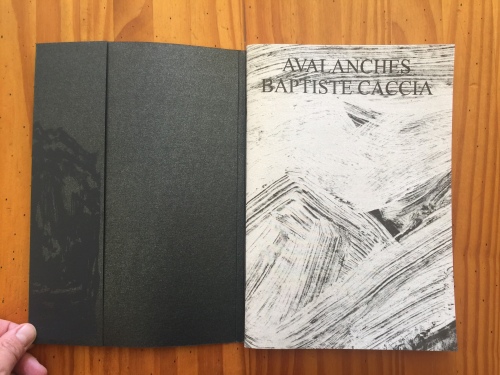

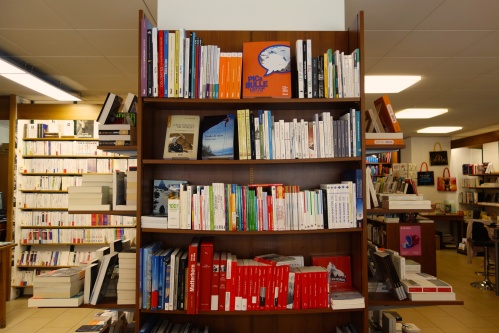

Dans la troisième ("Conquérir le monde"), et c'est intéressant pour le projet Desalpes, plusieurs objets dont certains liés à l'univers des Alpes et de la montagne (cf. les lithographies ci-dessus), témoignent de l'esprit de conquête qui découle de cette Modernité:  31 mars 2017, Martigny (Valais, Suisse). Une des manière d'aborder le projet Desalpes consiste à fouiner dans les divers ouvrages produits sur les Alpes, en parallèle de l'enquête de terrain. Romans, livres de photographiques, catalogues d'expositions artistiques, scientifiques ou ethnographiques, revues alpines,

31 mars 2017, Martigny (Valais, Suisse). Une des manière d'aborder le projet Desalpes consiste à fouiner dans les divers ouvrages produits sur les Alpes, en parallèle de l'enquête de terrain. Romans, livres de photographiques, catalogues d'expositions artistiques, scientifiques ou ethnographiques, revues alpines,  Mes voyages m'amènent à procéder en spirale, avec d'une part les librairies des métropoles périphériques (Genève, Lyon, Zürich, Paris?, bientôt Turin), les villes alpines (Sion, Martigny, Grenoble, Evian, bientôt Aosta), et celles des villages de montagne qui en sont dotées (Chamonix, Megève). Et là-aussi les ouvrages présents se révèlent très différents.

Mes voyages m'amènent à procéder en spirale, avec d'une part les librairies des métropoles périphériques (Genève, Lyon, Zürich, Paris?, bientôt Turin), les villes alpines (Sion, Martigny, Grenoble, Evian, bientôt Aosta), et celles des villages de montagne qui en sont dotées (Chamonix, Megève). Et là-aussi les ouvrages présents se révèlent très différents.

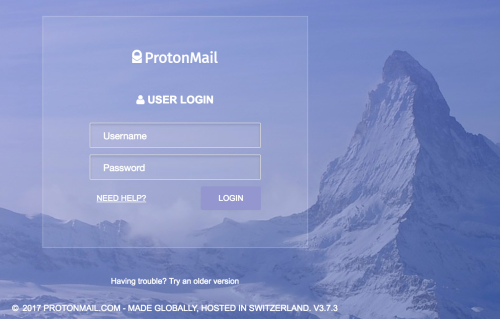

29 mars 2017, Lausanne (Vaud, Suisse). La consultation de la page d'accueil du fournisseur de courriel ProtonMail, hébergé en Suisse, et son usage de l'imagerie alpine.

29 mars 2017, Lausanne (Vaud, Suisse). La consultation de la page d'accueil du fournisseur de courriel ProtonMail, hébergé en Suisse, et son usage de l'imagerie alpine.

25 mars 2017, TGV Lyria (France/Suisse). Contemplation de la carte du réseau TGV français, et de son extension transalpine... qui n'est manifestement pas exhaustive.

25 mars 2017, TGV Lyria (France/Suisse). Contemplation de la carte du réseau TGV français, et de son extension transalpine... qui n'est manifestement pas exhaustive.